Qu’est-ce qu’un vers de terre ?

Vers de terre est le nom générique pour appeler les lombrics, de petits animaux vivants dans le sol et indispensables à l’équilibre des écosystèmes.

En France, on dénombre 140 espèces de lombrics. Il s’agit de la première biomasse (masse totale des organismes vivants à un moment donné et dans un biotope donné) animale des sols dans les zones tempérées, mesurée entre 1 et 4 tonnes par hectare.

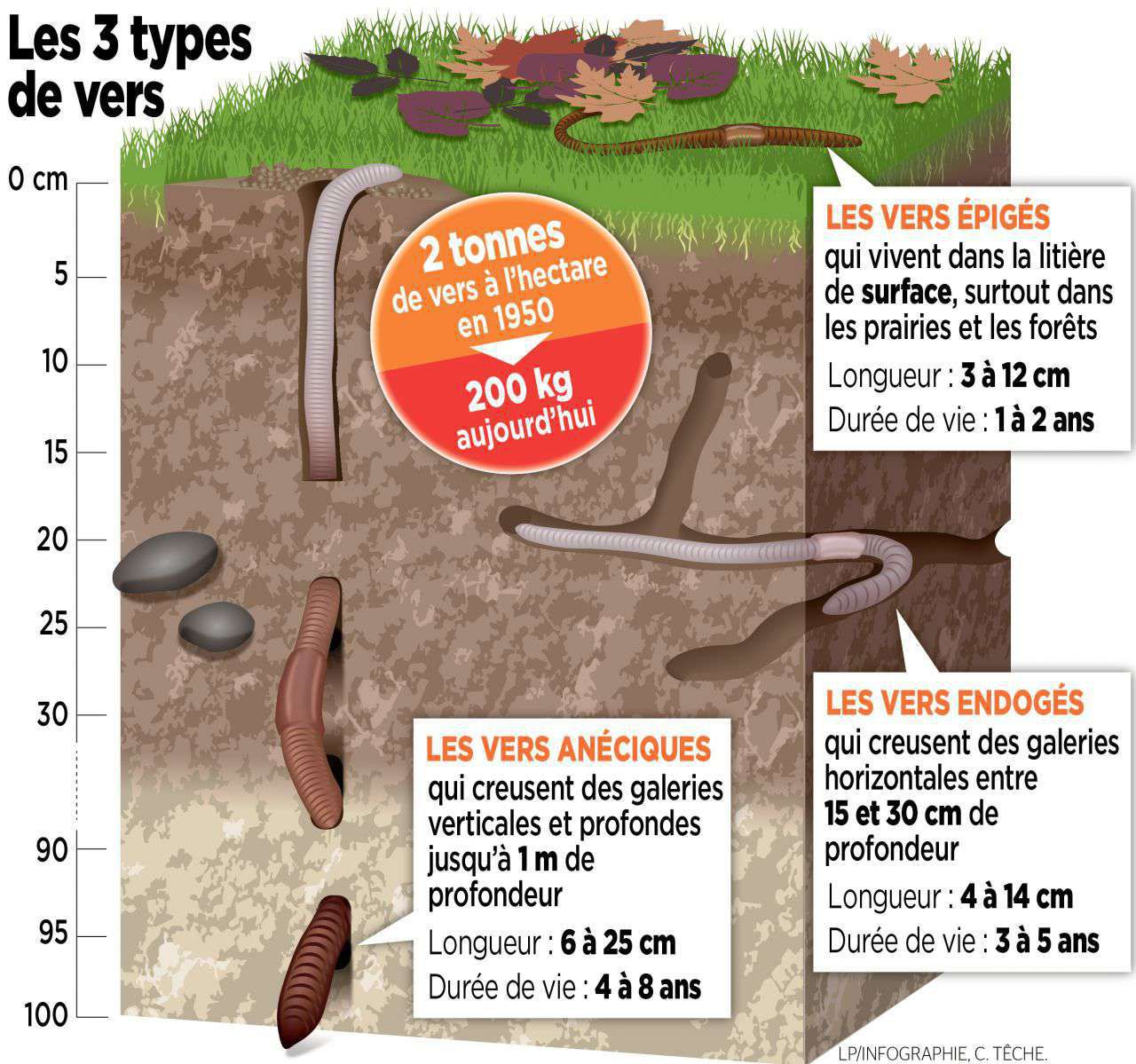

Les vers de terres peuvent être repartis en 3 groupes différents :

- Les épigées ; ils vivent au niveau de la surface du sol, dans le premier horizon du sol (dans l’humus et la litière), là où la matière organique est la plus présente. Les épigées ont pour rôle de décomposer cette matière organique, la rendant ainsi disponibles pour les végétaux. Ce type de lombrics ne creuse pas de galerie.

- Les anéciques ; il existe deux espèces différentes dans cette catégorie les Epi-Anéciques et les Anéciques stricts. Ce sont des espèces de grandes tailles se déplaçant et creusant des galeries majoritairement verticales (jusqu’à 2 m !). Ces galeries sont connectées à la surfaces. Ces lombrics représentent 80 % de la masse des vers de terre.

- Les endogés ; ils vivent plus profondément dans le sol et ne remontent presque jamais. Ces lombrics creusent des galeries horizontales, très ramifiées.

Quel est le rôle du ver de terre dans les écosystèmes ?

Dans 1 m² de terre non travaillé, il est possible de trouver jusqu’à 900 m de galerie. Aujourd’hui, les lombrics sont en train de disparaître en raison des multiples menaces qui pèsent sur les sols. L’artificialisation des terres, les pratiques agricoles intensives et les produits phytosanitaires sont les principales raisons de leur déclin. Les vers de terre sont pourtant un groupe « clés de voûte ». De fait, s’ils disparaissent, c’est tout l’écosystème qui s’effondre.

Ainsi, les vers de terre apportent de nombreux services au sol :

- Ils permettent l’infiltration de l’eau dans le sol, grâce à la présence de nombreuses galeries, l’eau pénètre mieux dans le sol (ainsi que l’air). Plus besoin de labourage! Ce phénomène réduit donc l’érosion et le ruissellement ;

- Les lombrics sont sacrophages, c’est à dire qu’il décomposent la matière organique, plus ou moins décomposée, en l’ingérant. Dans leur système digestif, la flore bactérienne permet la transformation de la matière organique en nutriments directement accessibles pour les plantes. Ils mangent quasiment leur poids chaque jour. Ainsi, ils contribuent à la fertilité des sols ;

- Ils facilitent l’implantation des racines des plantes dans le sol grâce aux galeries ;

- Ils réduisent les populations de champignons ou bactéries nuisibles dans le sol. En effet, les lombrics aident au développement des microorganismes, champignons du sol et autres bactéries utiles, minéralisant les dernières matières organiques complexes et par la même occasion décomposent les maladies ;

- Ils brassent de la matière organique. Grâce à l’action des anéciques, qui se déplacent verticalement dans le sol, la matière organique est acheminée en profondeur, tandis que la matière minérale, indispensable à la croissance des plantes, remonte en surface.

Suivi des lombrics du parc Henri Barbusse

La Ville de Pantin met en place dans le Parc Henri Barbusse un suivi des vers de terre dans le sol. Il s’agit d’un diagnostic des communautés de vers de terre du Parc, permettant de connaitre la qualité biologique des sols.

Le suivi des lombrics permet de savoir si les sols sont en bonne santé. En effet, les vers de terre représentent des bons indicateurs de la biodiversité du sol et sont très sensibles aux modifications de leur environnement. On dire alors que ce sont des espèces « bio-indicatrices » de la qualité du sol. Il s’agit d’un groupe facile à identifier, engagé dans une étroite interdépendance avec le sol, l’un ne pouvant survivre sans l’autre.

Cette démarche se base sur un protocole participatif de l’OPVT (Observatoire Participatif des Vers de Terre) et identifie plusieurs paramètres :

- L’abondance totale. Dans le suivi des vers de terre est calculé l’abondance totale des lombrics, c’est-à-dire le nombre moyens d’individus observés par m² de parcelle. L’échelle varie de 0 à 1 100 avec une moyenne de 300 individus/m² de terre.

- La structure écologique, qui renseigne l’abondance des 4 groupes fonctionnels présents sur la parcelle étudiées (Epigés, Epi-Acéniques, Acéniques stricts et Endogés).

- La structure taxonomique, permettant d’étudier le nombre d’espèces et de sous-espèces (richesse taxonomique totale) et les proportions de ces différents taxons rencontrés sur la parcelle.